La langue bretonne (brezhoneg)

Le breton est une langue celtique de la branche brittonique qui comprend le cornique et le gallois. L’autre branche des langues celtiques encore parlées aujourd’hui est le gaélique (gaélique d’Irlande, d’Écosse et de l’ile de Man).

Tableau 1 : la langue bretonne parmi les langues celtiques modernes

| français | breton | cornique | gallois | gaélique (d’Irlande) |

| breton (langue) | brezhoneg | bretonek | llydaweg | briotáinis |

| cinq | pemp | pump | pump | cúig |

| abeille | gwenanenn | gwenenen | gwenynen | beach |

| chaise | kador | kador | cadair | cathaoir |

| tête | penn | penn | penn | ceann |

Le breton a été apporté en Armorique par les populations bretonnes de l’Ile de Bretagne (actuelle Grande-Bretagne) notamment durant la période du VIIe au Xe siècle quand elles fuyaient la progression belliqueuse des peuples anglo-saxons sur l’Ile de Bretagne ; d’où la proximité du breton (d’Armorique) et des langues bretonnes de l’Ile (gallois et cornique).

En Armorique, on parlait le gaulois et des variétés de gallo-romain.

Peu à peu, l’Armorique devient la Bretagne. Le gaulois est visible dans le breton contemporain : le breton brug (bruyère) vient du gallo-romain bruca, lui-même issu du gaulois uroica. (Favereau Françis (2006), Babel et baragouin, le breton dans la mondialisation, Editions Skol Vreizh).

Dans le breton, les emprunts au français sont nombreux. Durant le XXe siècle et le XXIe siècle, les objets de la modernité viennent en français : telefon, pour téléphone ; certain.es préfèrent le néologisme 100% breton pellgomz (pell : loin / komz : parler). Mais le mouvement d’emprunt est plus ancien avec des singularité comme le mot arrebeuri : menuiserie. Arrebeuri apparaît pour la première fois dans un texte en langue bretonne en 1723 ; c’est un emprunt au mot français « arbreurie » qui signifiait « travail de l’arbre (c’est-à-dire du bois) » et qui a disparu du lexique français.

Expansion et régression géographique de langue bretonne

Le breton a connu une expansion géographique maximale au XIVe (atteignant Rennes et Nantes). Cette expansion est visible dans la présence sur tout le territoire de la Bretagne historique des toponymes en Plou-, Plo-, Plé-, Pleu-, Plu-, ou Poul-, issu du vieux breton pluiu, (paroisse, dans le sens de division ecclésiastique du territoire et de communauté de population) :

- Finistère : Plougastel (plou-kastell), paroisse du château

- Côtes-d’Armor : Ploumagoar (plou-moger), paroisse de la ruine (vestiges romains, le plus souvent)

- Morbihan : Plescop (plou-eskop), paroisse de l’évêque

- Ille-et-Vilaine : Pleugueneuc (plou-Gehenok), paroisse de Guéhénoc, personnage venu de Grande-Bretagne au VIe siècle et fondateur de la paroisse

- Loire-Atlantique : Plessé (plou-Se), paroisse de Se, anthroponyme incertain

Puis le breton est entré dans une longue phase de recul géographique (vers l’ouest) et sociale (usage déclinant dans l’aristocratie, la bourgeoisie et le haut clergé).

La situation se stabilise au XVIIe siècle ; on reconnaît une frontière linguistique (Saint-Brieuc, Vannes, Saint-Nazaire) qui sépare la Basse- Bretagne où on parle breton et la Haute-Bretagne où on parle gallo (langue romane).

Carte 1 : limites historiques du breton sur le territoire

Source : Ofis ar brezhoneg. https://www.fr.brezhoneg.bzh/

Variétés dialectales

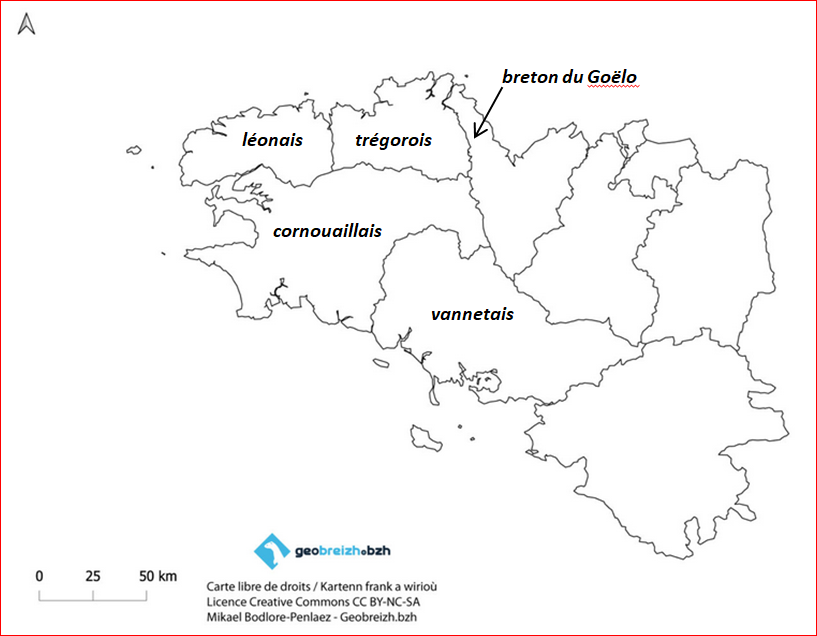

On distingue cinq variétés dialectales du breton ; quatre sont associés aux anciens évêchés de Bretagne : le léonnais (évêché du Léon), le cornouaillais (évêchés de Cornouaille), le trégorois (évêché de Tréguier), et le vannetais (évêché de Vannes) ; auxquels on ajoute le breton du Goëlo.

Carte 2 : dialectes de la langue bretonne

Les variations dialectales apparaissent dans la phonologie, le lexique et la syntaxe des parlers bretons sur le territoire ; elles sont une des richesses du breton et elles ont été beaucoup étudiées.

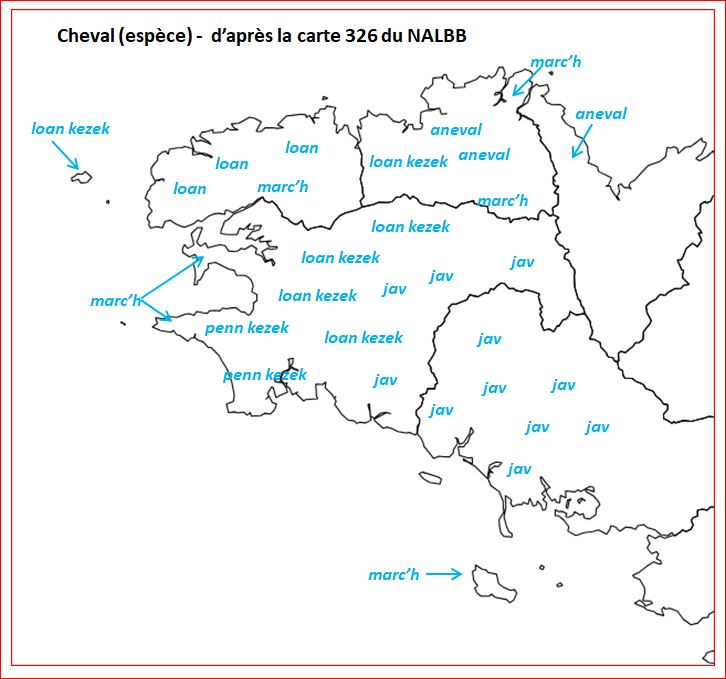

La carte 3, ci-dessous, illustre la diversité dialectale du breton ; elle montre la répartition du mot désignant le cheval sur le territoire bas-breton : aneval, jav, kezeg, loan, loan kezeg, marc’h, penn kezeg. On peut voir sur cette carte que la réalité des dialectes ne correspond pas tout à fait au découpage des anciens évêchés (tel que je l’ai représenté dans la carte 2).

Un mot sur la source de la carte 3 : c’est une simplification de la carte 326 du Nouvel Atlas Linguistique de Basse-Bretagne (NALBB). Le NALBB, plus qu’un outils pour linguistes, c’est une œuvre remarquable ; il a été initié par Jean Le Dû (1938-2020), à partir de 1969 alors qu’il était professeur à l’Université de Bretagne Ouest ; l’atlas est a été mis en ligne sur le web par le Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Il succède à l’atlas de Pierre Leroux (1874-1975) réalisé entre 1913 et 1920 (Atlas Linguistique de Basse-Bretagne, disponible sur le web) qui est lui aussi une très belle œuvre.

Carte 3 : variations dialectales des mots désignant le cheval (espèce)

Breton moderne

Aujourd’hui, on pourrait ajouter à la géographie linguistique que nous venons de décrire , un nouveau dialecte : le breton peurunvan, c’est-à-dire le breton moderne codifié au XXe siècle qui est utilisé dans les institutions publiques (Education nationale, médias publiques), dans les organisations associatives (Diwañ), et l’essentiel des acteurs culturels. Ce breton peurunvañ n’est pas toujours bien compris par les locuteur.ice.s du breton qui ont appris leur langue au sein de leurs groupes familiaux et sociaux d’origine et qui ne sont pas familiarisés avec les parlers bretons différents du leur.

C’est un sujet sur lequel nous aurons l’occasion de revenir.

| Bretonnant.e, brittophone, bretophone |

| Comment nommer les locuteur.rices du breton ? La plupart des personnes qui parlent de breton se disent bretonnantes et quand c’est leur langue maternelle, ils et elles ajoutent : bretonnant.es de naissance. Dans le domaine académique, on parle de brittophones ; mais ce terme ne satisfait pas tout le monde. Brittophone s’applique à toutes les langues modernes issues des langues brittoniques parlées par les Bretons du Haut Moyen-Age sur l’Ile de Grande-Bretagne, à savoir : le gallois, le cornique et le breton. Par souci de précision, certain.es parlent de bretophones pour désigner ceux et celles qui parlent le breton. J’emploierai le terme de brittophone. |

———- ca s arrete la ——————————-

Ajouter un petit paragraphe sur l’aspect institutionnel de l’exclusion

de l’ l’enquOn peut lire une RR

La très forte baisse du nombre personnes qui parlent breton ou gallo n’a rien de naturel ; elle est la conséquence de l’exclusion institutionnelle et du mépris de ces langues bretonne et du gallo (et de ceux et celles qui les parlent) dans la société française.

Dans cette économie de l’infériorisation du breton, les personnes dont le breton était la langue maternelle ont rejeté cette langue de leur vie familiale et sociale.

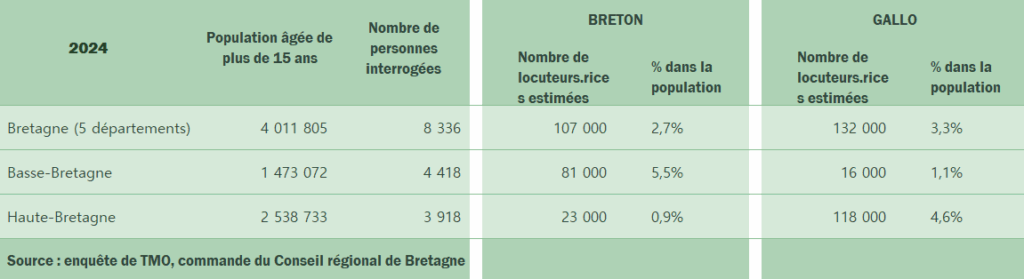

La dernière estimation du nombre de brittophones date de 2024 ; il s’agit d’un sondage commandé par le Conseil régional de Bretagne à l’institut TMO. A cette date, on estimait à 107 000 personnes, le nombre de personnes qui parlaient breton en Bretagne (5 départements).

Tous les résultats de l’enquête sur le site du Conseil régional de Bretagne.

Fañch Broudic, journaliste, écrivain et chercheur a tenté des évaluations de la pratique du breton sur long terme. Il estime qu’en 1950, on comptait 1,1 millions de locuteurs et de locutrices du breton.

Entre 1950 et aujourd’hui, en l’espace de 75 ans, en trois générations, le nombre de personnes qui parlent la langue bretonne a été divisé par dix. Au delà du domaine linguistique, c’est toute la société bretonne qui s’est radicalement transformée au XXe siècle. Une des personnes que j’ai interviewée disait : la Bretagne est un pays qui en quelques décennies, a perdu sa langue, sa culture et sa religion.

| Le gallo, ou langue gallèse est une langue d’oil ; c’est-à-dire une langue romane (issue du latin populaire) qui s’est développée au nord de l’actuel territoire de la France métropolitaine. Le gallo est parlé dans l’est de la Bretagne (Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, et parties est des Côtes-du-Nord et du Morbihan). Elle voisine sur son côté est avec d’autres langues d’oil : normand, mayennais, angevin et poitevin. Comme les autres langues d’oïl, le gallo se distingue des langues d’oc par une généralisation de la palatalisation de [k] en [ʃ], par exemple de cantare à chanter et la spirantisation de [b] en [v], comme dans faba devenu fève. Article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme en gallo (source lexicologos) Le monde vienent su la térre librs tertous e s’ent’valent en drets e dignitë. Il lou apartient d’avaer de la réson e de la conscience e il ont de s’ent’enchevi conme feraen dés freres. Le gallo est soutenu par le Conseil régional de Bretagne au même titre que le breton et dispose d’un Institut de la langue galèse (équivalent de l’office de la langue bretonne). |

Retour au menu de « Langue bretonne : présentation »

Source : » Le breton, langue de Basse-Bretagne « , Nelly Blanchard (mars 2018)

https://bcd.bzh/becedia/fr/le-breton-langue-de-basse-bretagne

Le breton a été apporté en Armorique par les populations bretonnes de l'Ile de Bretagne (actuelle Grande-Bretagne) notamment durant la période du VII au X siècle quand elles fuyaient la progression belliqueuse des peuples anglo-saxons sur l'Ile de Bretagne ; d'où la proximité du breton (d'Armorique) des langues bretonnes de l'Ile (gallois et cornique).

En Armorique, on parlait gaulois et des variétés de gallo-romain.

Peu à peu, l'Armorique devient la Bretagne. Le gaulois est visible dans le breton contemporain.

Le breton a connu une expansion géographique maximale au XIV siècle (atteignant Rennes et Nantes), visible dans la toponymie (répartition des toponymes en plou-, par exemple).

https://bcd.bzh/becedia/fr/le-breton-langue-de-basse-bretagne

Puis le breton est entré dans une longue phase de recul géographique (vers l'ouest) et sociale (usage déclinant dans l’aristocratie, la bourgeoisie et le haut clergé). La situation se stabilise au XVII siècle ; on reconnaît une frontière linguistique (Saint-Brieuc, Vannes, Nantes) qui sépare la Basse Bretagne (bretophone) et la Haute Bretagne (non bretophone mais où on parle gallo).

Les emprunts au français nombreux dans tous les moments de l'histoire de la langue bretonne.

Le breton connaît des variations dialectales qui s'efface au profit d'une forme dialectale singulière, le néo-breton (qui a mauvaise presse).

Au début du XXème siècle, on comptait un million de bretophone (estimation Fañch Broudig) contre 200 000 aujourd'hui.

Cinq variétés dialectales

uhhhhh

Sur le site de Mélanie Jouitteau, une présentation des variations dialectale du breton : https://arbres.iker.cnrs.fr/index.php?title=Variation_dialectale#variation_vs._breton_standard

Pays bretons

Source : geobreizh (https://www.geobreizh.bzh/)

Breton des clercs, breton populaire : la grande rupture

La codification de la langue bretonne a, essentiellement, été faite par des écrivain.es et militant.es breton.nes.

Cette codification est toujours l’objet de conflits politiques forts : droite (extrême-droite) / gauche, nationalistes/régionalistes/jacobins…

Aujourd’hui, les institutions (Conseil régional, écoles Diwañ, académie de Rennes, télévision et radio publiques…) emploient une version actualisée du breton peurunvan (complètement unifié).

Un fait majeur du breton d’aujourd’hui, c’est que ce breton des institutions est souvent peu compris des locuteurs natifs ; c’est-à-dire des hommes et des femmes dont le breton est la langue maternelle ; des générations maintenant âgées.

On pourrait dire de manière radicale que le processus de codification s’est fait sans cette communauté de locuteurs natifs qui de toute façon, était peu présente dans le mouvement breton.

D’une certaine manière, je fais partie du mouvement breton. Et j’ai appris ce breton moderne. Quand j’ai commencé mes entretiens avec Jeannette, j’ai entendu un breton que je n’avais jamais entendu ; c’est un breton dont la cohérence m’a paru bien plus manifeste que le breton moderne que j’avais appris (et bien plus facile à comprendre et à faire mien).

Mais c’est là, un point qui renvoie à la question de la langue maternelle.